20世纪80年代末,当时我正念小学三年级。那时我村小学一共有九十多名学生,人数为历来之最。进入2000年,我村的小学只办到小学三年级,老师人数也从鼎盛时期的6人锐减到2人,而在前几年,我村的小学已经彻底停办,因为这时候还在村里居住的人家寥寥无几,如果有小孩要上学,只能到离我村很远的镇小学寄宿学习。

念三年级时发生的一幕让我到今天仍记忆犹新。当时学校在下午放学后,全校的学生都在操场排队集中。当时排队不是按照年级高低来排,而是按照学生所在的寨子来排,即每个寨子排成一队。当值班老师在操场的讲台上发出“向右转”的命令后,根据寨子的远近,村尾最远的几个寨子的学生、村中的几个寨子的学生和村头的几个寨子的学生依次排成队列,然后井然有序地开始离开学校。

那天下午4点45分,又是放学时间,全校学生仍在操场集合。当时正值夏日,日长夜短,一轮残阳悬挂在西边的天际,把大地照得殷红似血,在这个平静的村庄内,一场正义与邪恶的较量已经悄然展开。

忽然,村头寨子的添军哥在众目睽睽之下小跑了过来,他直接走到操场最前边的值班老师所在处,跟老师窃窃私语商量着,这位值班老师听后脸色大变,对所有学生大喊一句:“扫地的同学请回去扫地,桃树寨的都留下来,其他人向右转,解散!”大家拍了一下手掌,然后各寨学生排成队列,井然有序地回去。

但是,正在其他寨子的学生离开的时候,有一位桃树寨的同学却背着书包独自跑出队列,他似乎没有听到老师的命令,朝村头的桃树寨方向头也不回地往前走。见此,老师气急败坏地大声喊道:“提古,你没有听到我的话吗?桃树寨的都留下来!留下来!”

提古愣住了,看来刚才老师说话交代时,他心不在焉,见老师发火,提古又灰溜溜地往回走。提古是我的同班同学,他个头儿瘦小,平时理个小平头。提古家境比较好,村头的合作社解体后,他爸爸承包了下来,把合作社变成小卖部,他也成为了我村商业巨子“富二代”。只是提古的父亲经常去出货且喜欢赌博,母亲又忙于小卖部的生意,所以对他的管教比较松懈。提古平时学习吊儿郎当,迟到早退早已成为家常便饭,每天上学时书包里塞满了从家里带来的水果和零食,让周围的同学羡慕不已。这也造就了他调皮捣蛋的性格,他的玩世不恭使他在那天的危机中差点丧命。

提古垂头丧气地回来后,添军哥和老师立即召集桃树寨的所有同学进入一间教室。添军哥清了清嗓音,像个老师似的,一本正经地对大家说道:“我们桃树寨的人请注意,现在我们寨子里面有些人产生了冲突,可能会发生流血事件。为了大家的安全,我特地过来通知大家暂时留在学校,千万不要回家,等待大人通知,否则……”

添军哥说得含糊其辞,学生们听了将信将疑。值班老师也站在讲台上强调:“大家不要走,就在这间教室做家庭作业吧。”他特地指了指正在东张西望的提古,说:“提古,尤其是你,不要像平时那么捣蛋呀,好好待在这里做作业。”

提古撇了撇嘴,露出一丝不屑的微笑。平时,一放学就回家的提古,现在心早已飞回了家。据说,提古回到家就喝一瓶牛奶,这在当时的农村是件非常幸福的事情。见老师走出教室,提古根本没有拿出书包里的作业本,而是打量着教室。此时添军哥还没有走,仍然待在教室里左顾右盼的,显得心神不宁。其实,他是在等待,焦急地等待一个让他不劳而获的结果,可是,好逸恶劳的他不知道这个世界上并没有免费的午餐。

此时,有个高年级的学生好奇地问:“添军哥,究竟我们寨子发生了什么事情,谁跟谁冲突呀?有这么严重吗?要搞得我们桃树寨的学生全部不能回家。”

添军哥向大家招了一下手,顿时,教室里所有学生都汇集在讲台前面,把添军哥围了起来。添军哥开始绘声绘色地讲述他刚刚见证的惊人一幕。

当天下午3点多,有两个年轻的陌生人来到我村的村头,他们的打扮跟我村村民大不相同。一个穿着白色背心和蓝色牛仔裤,身材魁梧,手臂粗壮,剃了个寸头,额头上有道特别显眼的巴痕。另一个穿着破旧的黑色t恤和蓝色牛仔裤,身材瘦小,下巴很尖。事后很多村民在讲述这件事时,把他们中的一个叫寸头,另一个叫尖嘴。寸头和尖嘴来到我村村头的时候,桃树寨的村民之中已经有人觉得他们可疑:他们两手空空,不像来我村走亲戚,也不像寻找什么农村土特产,更不像来旅游,他们来我村到底想干什么?他们先是漫无目的地徘徊了一阵,然后走进桥头边的合作社。据说两人进入合作社后,尖嘴说要买一包香烟和一盒火柴,当时正在合作社卖东西的是提古的父亲骆叔。

骆叔站在柜台里面,玻璃柜台隔开了顾客。骆叔把烟和火柴拿到柜台上面,尖嘴拿了一张大团结给骆叔找钱。骆叔转过身,娴熟地打开那个装钱的木箱,计算应找的零钱。

就在这一瞬间,寸头迅速跨过了隔离板,闪电般地站在了骆叔的身边。正在找钱的骆叔突然感觉脖子一阵冰凉,他颇觉怪异,正要微微转过身来,脖子却被寸头顺势用左手揽住,一把锋利发亮的匕首呈现在他的眼皮底下。

门外,烈日炎炎;屋内,剑拔弩张!

不好,被打劫了!仰着脖子的骆叔立即想到了这点,他顿时惊慌起来,脊背发凉。如果其他村民遇到这种情况,估计还以为对方是在开玩笑呢,毕竟,在保守、信息闭塞的闹鬼村,村民怎么会有机会见识打劫呢?骆叔经常去县城进货,算得上见多识广,他立即明白这是真真切切的打劫,但像这样真刀实枪的抢劫骆叔也是平生第一次遇见!

骆叔毕竟是个见多识广的男人,他故作镇定,笑呵呵地说:“这位老弟,这里是乡下,本人只是做小本生意,你也见到了,钱就在这木箱里面,也就几十元,你要就统统拿去吧。”说着,骆叔的手悄悄地向寸头握住匕首的那只右手靠近。

这一切却逃不过寸头那犀利的眼睛,突然,寸头用左手把骆叔的脖子向自己胸部用力揽,用右腿的膝盖狠狠地顶骆叔的肚子。骆叔惨叫一声,斜靠在寸头胳膊上,身子瘫软了下来。

一直在门口茶几边喝茶的添军哥根本没有意识到发生了什么事情。当添军哥看到匕首后,想逃已经太迟了。就在他从座位上站起来的瞬间,在货架前的尖嘴立刻跃身过来,从腰里抽出一把长约30厘米的砍刀。尖嘴凶神恶煞般地站在添军哥面前,用明晃晃的砍刀指着添军哥,恶狠狠地说:“你坐下,我没有叫你走,你就别走,否则老子砍死你!”尖嘴只用一句话就把添军哥给震慑住了,添军哥顿时脸色煞白,乖乖地坐了下来。尖嘴说完,拿着砍刀,径直跨过挡板,来到钱柜旁边。

被寸头控制着的骆叔眼睁睁地看着尖嘴把钱箱打开,或许这正是骆叔希望看到的结果,毕竟破财消灾嘛,但骆叔并不明白,“人心不足蛇吞象”,人的欲望就像无底黑洞!据说当时钱箱里面总共有134.37元人民币,金额不多但数量不少,几乎装满了半个钱箱。尖嘴对这些人民币似乎并不满意,因为他们此次行动的目标是一大笔钱。

尖嘴把人民币抓起来,塞进了牛仔裤,瞬间就把钱箱洗劫一空。寸头威逼骆叔说:“钱放在哪里?”说话间,匕首已经扎入骆叔的皮肤表皮。骆叔头部半仰,青筋凸显,被寸头控制得纹丝不动。

此时的骆叔深刻地体会到生命的可贵,他哆哆嗦嗦地说道:“钱在我老婆手里。”然而骆叔这个权宜之计很快就落空了。

因为就在这时,两个劫匪听到了一个女人的声音。

合作社可不是一个小地方,其后面是个宽大的非露天大院,据说当年很多重要的会议都在这里召开,而现在它成为了骆叔家的养鸡场。前台事情发生时,骆叔的老婆春花婶正在后院喂鸡。当她拿着装满鸡食的盆子出现在前台时,并没有发现异常,她见到两个陌生的男人跟自己的丈夫攀头抱颈,还以为这两个陌生人是丈夫的外地朋友。

于是,她立即表现出客家人的那种热情,放下盆子,拍了拍手,大老远就说道:“哎哟,站在那里干什么,大家坐下来喝茶呀。”然而她不知道,她叫人家喝茶,人家正准备让她吃刀。人心呀,天壤之别!

奇怪的是,此时横眉怒目的寸头似乎有所收敛,他轻轻地在骆叔耳边嘀咕了几句,然后把拿刀的手缩在后背,三人分别来到茶几旁坐了下来。就在他们转身的瞬间,春花婶不经意地看到了寒光闪闪的匕首和砍刀,脸上掠过一阵惊讶的表情,一种不祥的感觉笼罩在心头:有带匕首和刀来买东西的人吗?何况是陌生人!

春花婶立即意识到情况不妙,她一言不发,装作没看见,想乘机转身离开。后背被匕首顶着的骆叔叫住了春花婶,他泰然自若地对春花婶说道:“你去二楼拿2000元来,我急用!”

春花婶在回头的瞬间和骆叔眉目传信,会意的春花婶“哦”了一声,快速离开前台,进入后院。此刻,旁边的添军哥也站了起来,战战兢兢地对两劫匪说:“我……我……尿急。”他尝试着迈步离开,一步,两步,三步,看到劫匪有任何反应,添军哥移到门口时就撒腿就跑。奇怪的是,两个劫匪竟然视而不见,而这一切,骆叔看在眼里,喜在心里,他想:“添军哥已经转危为安了!”此时,气氛也变得轻松下来,劫匪的犯罪性质也由抢劫变成了勒索,骆叔开始泡茶招呼这两位“客人”!

春花婶从后院的后门逃出,跟拐到后门的添军哥撞了个正着。春花婶焦急地说道:“添军,你刚才意会到你骆叔的意思了吗?他暗示我借口去拿钱,其实是让我找机会溜出来,去召集寨里人来对付他们呀,走,走,我们这就去!”说完,她拉着添军哥就想走。

添军哥却反对说:“不行呀,春花婶,刚才你倒是没有看见那两个歹徒有多凶残呀,我可是亲眼看到了,骆叔差点就被捅死了。你觉得是钱重要还是命重要呀,不如花钱买平安,这样可保万无一失,不然难保他们狗急跳墙,那时骆叔可危险了。你不如快点拿2000元给他们,送走这两个瘟神呀!”

其实,添军哥的话不无道理,毕竟,保证人质安全为当务之急。最重要的是,人质安全了,主动权就转移到我村这方,毕竟这是我村的地盘呀,面对如此错综复杂的小路和群山,他们两个陌生人能逃出去吗?

可是,此刻春花婶已经急得乱了方寸,听了添军哥的话,更是怒火中烧,她万万没有想到眼前这个人高马大的年轻人却胆小如鼠,真是个窝囊废,这可是在自己的村里呀,只要快点散布信息,没有人会坐视不管,难道一村人还怕两个外乡人?春花婶对添军哥摇了摇头,对他露出了鄙夷的目光,独自一人向桃树寨的方向快速跑去。

半分钟后,待在原地的添军哥却看到了奇怪的一幕:当春花婶奔跑到一半的路程的时候减慢了速度,她不看路,却仰头观望天空,还时不时跳起来,双手伸向上方,好像要拼命地抓什么东西似的。更令人不可思议的是,春花婶一直追着她头上空的东西跑,在路上绕了一个圈子,竟然朝原来相反的方向跑,又跑回到合作社的后门。

紧张的添军哥上前大吼一声:“春花婶,你在干什么?你不是说要去叫人?”

春花婶捶胸顿足,指着上前方,紧张地说:“快,快,帮我抓住那根绳子。”

添军哥朝春花婶指的方向望去,却没有发现任何东西。不知谁有问题,大白天如果有根绳子怎么自己看不到?添军哥顿时吓得冷汗直冒,伸出手在春花婶的眼前晃了晃,说:“春花婶,大白天的,你别吓我呀,你看到什么了啊?你能看到我的手吗?”

春花婶立即拿手用力地打在添军哥的手上,怒气冲冲地说:“去你的,别挡住呀,没有绳子怎么抓劫匪!”

添军哥更是愕然,紧张地说道:“春花婶,你究竟搞什么名堂呀?骆叔性命难保,我们还不快想办法?”

春花婶愣了一下,大叫一声:“不好。”她拍了一下自己的脑门,似乎想起了什么,毫不含糊地对添军哥说道:“我来不及去叫人了,我先去二楼拿钱救急,你立即去寨子里通知在家的人,叫大家赶快集中起来。不过不要进入合作社,你们直接守在黄竹崆(地名,去县城必经的小路),我要让他们有命拿钱,没命用钱!”

春花婶确实是个精明的女人,但她再精明也精明不过有预谋的算计,不过还好,人在做,天在看!春花婶说完立即上合作社二楼去拿钱。添军哥却一路小跑到学校,于是出现故事开头的一幕。他为何舍近求远,估计当时只有他自己心知肚明。

至此,添军哥向众学生讲完了刚发生的故事,他故作惊愕地说:“不好,我还要去通知寨子中的人,你们留在这里,一定要等到大人通知才能走!”

然而,正在此时一个女生尖叫了一声:“提古呢?大家看看,提古他怎么不见啦?”

大家闻声望去,教室里确实没有提古的踪影,细心的学生发现教室后面的窗户上原本倾斜的木棍被折断了一根,留下的空隙已经足够让那小鬼钻出去。

添军哥脸色大变,大喊一声:“糟糕!”他用力拉开教室的门,向外奔跑。此时,在合作社里发生的事情已出现惊天逆转,双方的“战斗”一触即发。

事后得知,去合作社二楼的睡房拿钱时,春花婶发现平时装钱的柜子里空空如也,原来她所有的现金竟然在前几天的一个晚上被骆叔在赌博中输了个精光。春花婶顿时双腿发软,悲愤交加,虽说做生意赚钱比种地赚钱来得轻松,但毕竟也是辛苦积攒,面对空荡荡的柜子,春花婶悲从中来。她甚至觉得自己不该对嗜赌如命的丈夫如此操心,春花婶在柜子的面前发呆,满眼泪花。

楼下歹徒的耐心已经快耗尽了。尖嘴站了起来,恶狠狠地对骆叔大声吼:“他妈的,你是不是跟我耍诡计呀?就在楼上拿钱,怎么去了那么久?”

骆叔看起来仍镇定自若,淡淡地说:“少不了你的,不就2000元嘛,她很快就会下来。”他还特地大喊一声:“春花,快点呀!”

正在此时,一个到合作社买东西的村民在门口喊了一声:“阿骆,拿两条面帕给我。”这位村民很快发现骆叔表情怪异。尖嘴拿着砍刀走到这位村民的面前,大吼一声:“滚开!”这位村民吓得屁滚尿流,慌慌张张地挑起尿桶落荒而逃。在这次事件中,这位村民至关重要,事后他被授予“最佳宣传委员奖”。当时,逃离事发现场后,他逢人便讲合作社里的打劫情形,一传十,十传百,这个平静的桃树寨很快沸腾起来,一股团结的力量立刻在寨中酝酿。

劫匪赶走这位村民后,再也无法忍受春花婶的慢动作了,他们深知计划赶不上变化。尖嘴立即用刀向身边的玻璃柜台砍去,其中一个玻璃柜顿时被砍碎,尖嘴嘴里嚷道:“跟我玩阴的,还不下来,是吗?老子把所有的货架都砍碎。”说完又手起刀落,另一个玻璃柜又被砍得粉碎。

此时,一个孱弱的身影悄悄地出现在里间的门口。刚刚目睹了血汗钱失踪的春花婶此刻显得无精打采。见到春花婶再次出现,尖嘴大喊:“快把钱拿过来!”

春花婶的出现,绝对在骆叔的意料之外,一种不安涌上心头,就在尖嘴走过去的瞬间,骆叔慌张地喊:“春花,你快走,你还回来干什么?快走啊,别管我,去叫人。”喊话的骆叔被寸头用膝盖从后面猛烈地顶了一下,立即倒地,发出惨叫。

奇怪的是,春花婶却并没有要逃跑的意思,她面无表情地待在原地,也许此时的她悲伤胜过恐惧。寸头终于明白了骆叔的诡计,既然图穷,就匕见吧,他用匕首狠狠地在骆叔的脸上划了一刀,一条猩红的血迹立即显现出来,同时嘴里大骂道:“妈的,你居然跟我耍花招,走,走!”寸头把匕首搁在骆叔的脖子上,拽着骆叔的衣领,把骆叔拖拽出了合作社,朝大桥走去。两个歹徒估计见计划落空,想逃跑,但必须过了一座桥才算是康庄大道,所以劫持骆叔向大桥走去算是明智之举。

桃树寨在我村的村头,进入我村必须经过此座大桥。据说此桥建于新中国成立之初,做工精细,宏伟壮观,长达二三十米,桥面离下面的河水有五六米高。

当两个劫匪劫持骆叔来到桥头时,刚跑回来的提古,没有进入合作社的家,老远就看到了他爸爸,却没有留意旁边的两人,当然对于只读三年级的提古来说,如此表现也很正常。他老远就喊爸爸,并且小跑了过来。当他气喘吁吁地跑到爸爸身边的时候,却没有得到爸爸的拥抱,迎接他的是一双陌生男人的手。尖嘴一把拎起他,哈哈大笑起来,这笑声在桥上显得异常刺耳。

提古像只小鸡一样,被尖嘴轻易地抓举起来。提古被这突如其来的举动吓坏了,突然间嗷嗷大哭起来,在尖嘴的手上拼命挣扎。尖嘴竟然把提古反转过来,双手抓住提古的两腿,使提古头部向下,并且把提古放在了桥的栏杆外面。这种情景让人触目惊心,虽然桥下是河水,但如果稍微不稳掉下去撞到桥下的桥墩,那提古必将命丧黄泉。

见此,被劫持的骆叔几乎失去理智,他声嘶力竭地喊道:“不要动我儿子,他是小孩子,我去借钱给你。”

尖嘴露出了邪恶的笑容,大吼一声:“还不去拿?如果五分钟后再不拿过来,给你儿子收尸吧!”这边的尖嘴刚说完,那边的寸头就踢了骆叔一下,叫骆叔滚赶快回去拿钱,骆叔忍着疼痛往家跑。其实如果此时劫匪不要钱而逃,或许还有机会逃走,一是天色还早,二是寨子里的人来得还不多。但提古的意外出现,又增加了他们手上的筹码。他们抱着搏一搏的心态,决定铤而走险。他们全然不知,这个村子里充满了诡异的迹象,他们将束手就摛。

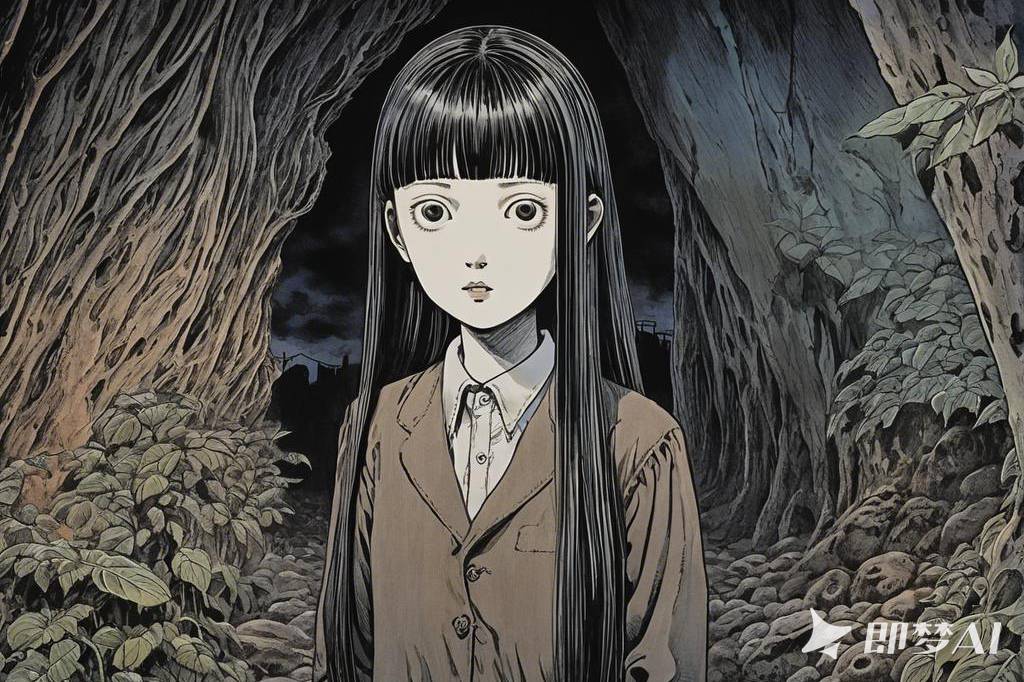

春花婶早已在门口瞅见了儿子如此被人折腾,这时见到满脸伤痕的骆叔回来,却冷静得出奇。突然,她半仰着脖子,像望着什么东西似的,然后从容不迫地迈着步子朝大桥走去。

骆叔大叫起来:“春花,你要干什么?别过去,没有拿钱过去,小孩会有危险。”但春花婶对骆叔的劝阻置若罔闻,似乎她被什么牵着鼻子走。

此时,已经有三五个男人赶到合作社,后面陆续有人过来,个个摩拳擦掌,有人拿着锄头,有人拿着扁担,有人拿着石头,都望着桥上,等待时机,准备出击。见春花婶神情严肃地走了过去,大家都蹑手蹑脚地跟着她,然后躲进了桥头边的茅厕、柴房、猪窝等地方,有一个村民悄悄地潜到桥下埋伏。

突然,在人群中冒出了添军哥,他见到尖嘴如此对待提古,吓得目瞪口呆,战战兢兢地向歹徒喊话:“放掉小孩,放你们一条生路,否则你们两个逃不了。”其实,这句话的真正含义是“快点放了小孩,你们赶快逃命”,但当时在场的除了劫匪估计没有人能听懂。

寸头和尖嘴听了添军哥的话,愣了愣,就在这一瞬间,春花婶径直跑了过来,然后压着嗓子像男人那样吼道:“放了他,放了他!”还没有说完,春花婶就跑过去直接动手,她发疯般地抓住了尖嘴的手,要把提古拉回来。

此时,不管是村民还是劫匪,都不明白为何春花婶要这样做。她难道有十足的把握?但毫无疑问的是,此时春花婶已经失去理智。事后,春花婶说有种无形的力量引导她这样做。就在这万分危急的时刻,在桥头边露出了几个人头,寸头大叫一声:“不好!”他首先撒腿就跑,尖嘴听到寸头的喊声之后,用力把提古拉向他那边,然而力度过大,竟然把提古抛了出去。众人惊呆了,提古刚好落在水中,如果稍有差池,碰到桥墩或者浅水区的石头,那不死也残。奇怪的是,当时在半空中的提古大声喊叫起来:“太公,太公!”当时很多人不明就里,普通情况下,比如小孩被打、被骂、被欺负时会哭喊爸爸、妈妈,这意味着叫爸爸、妈妈来保护自己,但从来不喊太公的他竟然喊出了太公,太公是何许人也?为什么一个小毛孩会喊出来?这让在场的人都无比惊讶。

寸头在桥上狂奔,尖嘴也跟着寸头逃跑,许多村民拿着工具追击,于是在大桥上出现了怪异的一幕:大桥就如跑道一样,有数十个“运动员”在前后奔跑着。骆叔来到桥上大喊:“提古,提古!”在桥下的那个村民已经游到了提古落水的地方,用头部把提古顶出水面,见到顽皮的提古依旧生龙活虎,还吐了口水,骆叔悬着的心终于放下了。其实,从桥上跳水,只要跳水的姿势没有问题,一般不会造成内脏碎裂,头部先入水更没有问题。提古刚好是头部先入水,不过跟运动员比差远了,据说水花较大。

骆叔来到春花婶的旁边,春花婶看到安然无恙的提古,脸上露出了笑容,骆叔对春花婶欣慰地说道:“小孩没事就好,刚才你真是吓死人了。”春花婶淡淡地说道:“我就知道不碍事,太公、太婆会保佑我们的。”听春花婶这么一说,骆叔打了一个寒战,靠保佑?这个靠谱吗,也太过自信了吧?不管如何,结果没事就是好事!

骆叔叮嘱春花婶:“你去照顾小孩,我这就追劫匪去,追回来我要把他们两个碎尸万段。”说完想走,春花婶拉住他,漫不经心地说了一句:“不用追,他们跑不了的。”这真是一句大胆的预言啊,难道她以为追的人多就一定能追到吗?春花婶的话让骆叔心生疑惑,不过见到寨子里已经有那么多人出动,并且自己有伤在身,也就听信了春花婶的话。

此时追劫匪的,有二三十人,场面非常壮观,后面的人都为自己打气,边跑边喊,呐喊助威,估计前面的劫匪见了这个阵势也已吓得半死。

刚开始时,寸头和尖嘴沿着小道跑,但我村都是山坡路,尤其消耗体力。估计他们两个逐渐体力不支,后面的人离他们只有二三十米,他们见势不妙,突然两个人分开了,看来他们在试验谁的运气好,分开起码不会两个一起死。寸头一直沿着小路跑,而尖嘴却朝路下的大山奔去,其实大山根本没有路,看来尖嘴的目的是想藏起来,这确实是个好主意,如果在山上的某个地方藏匿起来,确实不容易被找到。

寸头回头见所有人都在追赶自己,却没有人去山下搜索尖嘴,更加害怕了,他时不时回头大喊:“他在山下,他在山下!”其实他是指引村民去抓尖嘴,好让自己逃脱,但众人并不中计。寸头急中生智,在一个山路转弯处停下脚步,跳到山路下边,翻了几个滚才稳住,然后在一棵大树背后藏了起来。

众人奔跑了一段路程,却没有发现两个人的踪影,于是跑在前头的人停下,等后面的人来了,大伙一起分析原因,他们认为劫匪中的一个还没有超过这个路段,另外一个在附近的路段。现在唯一的办法是守,叫四五个人继续向前走,跑到黄竹崆守,另外一些人分段巡逻,如果有动静,立即喊话支援。

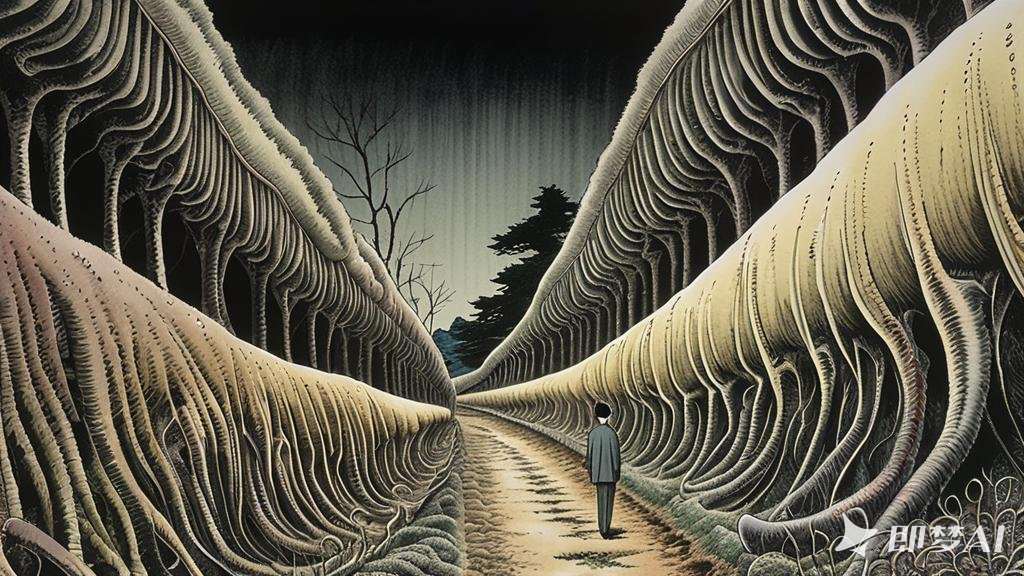

此时天色已经变暗,如果是白天,从这边山路上的顶端可以望到半个村子,但此时已进入傍晚时分,村庄模糊不清,即使在眼前,也是人影暗淡。并且这里地势比较高,一阵风吹过,路边的树叶簌簌作响,让人不寒而栗。还好,对于这些人来说,是一队人马,彼此有个照应,而这却苦坏了在山中藏匿的寸头。

据后来得知,当时寸头藏匿在山中的大树后,原本喘着粗气的他屏住呼吸,匍匐在大树的后面,默默倾听路面的动静。大概过了半个时辰,外面悄无声息,料想村民已经回去,他蹑手蹑脚地走到路面。可是,此时的路面根本看不清楚,如果是经常走此路的村民,他们凭借记忆还勉强可以行走,但作为外地人,这确实是个考验。寸头刚在路上走了两步,在模糊中见到前头立着一个身影,那人背对着他,寸头暗自庆幸没有被对方发现,立即回头跳到路下,摸黑向山下跑了一阵才停下来。

突然,路面上传来了声音:“这里有动静,大家快来。”其中一个人说道:“看这里的草丛,好像有人践踏过,应该在这座山中。”另外一个人说道:“会不会是什么动物呀?现在正是动物出没的时候呀!”其实这些人都心里明白,确认寸头就在下面。他们决定,从这里惊吓一下寸头,寸头必将向山下跑,而山下刚好是另一条小路的出口,他们派几个人先守在那个出口。

在山中的寸头听到这几句对话之后,惊恐莫名,此时除了不远处有些鸟叫之外,再也没有任何声响,寸头怕得要死。突然,几块石头从路上边滚下来,寸头大喊:“鬼,鬼!”然后发了疯似的向下跑,但山中漆黑一片,眼前的树木如一具具高大的尸体矗立在他面前。正在此时,一个苍老的声音出现了:“孩……子……你……过来。”寸头大叫:“救命啊,有鬼,有鬼!”他继续向下奔跑,然而,这位老者却像会飞一般地出现在他面前。寸头在黑暗中看到这老者全身发出微弱的金光,并且,这位老者须发长白。诚惶诚恐的寸头还以为是土地爷现身,立即跪地,大喊救命!

然而,对方似乎没有任何反应,过了一会儿,寸头抬头睁开眼睛,却没有见到任何怪异的东西,对,一定是自己的幻觉。寸头再次为自己打气,站了起来,凭着感觉继续向下跑,可是他觉得在这阴森的大山中有一双冰冷、深邃的眼睛在悄悄地注视着自己,那眼神像在责怪不听话的孩子。

突然,一个冗长的声音响了起来:“听……我……的……话,用……这……绳子……”寸头立即感觉到眼前有一束金光,慌张中的他感觉到自己的脚被树藤绊住,顿时向山下翻滚,落在山脚下的小路旁。此时,他见到不远处有几支火把,灯火通明,他情不自禁地大喊:“鬼!鬼!”然后缩了回去。

此时,外面有一个人大喊道:“喂,这里好像有动静,大家过来。”几支火把立即朝寸头这边照来,把小路照得通亮。于是,一张吓得变形的脸出现在众人面前。大家默默地注视着狼狈不堪、筋疲力尽地坐在小路上的寸头。

意识模糊的寸头扯下绊在自己脚上的东西,众人看到这东西好像是一条绳子(后来证实是条藤),只见寸头一言不发地用这条绳子慢慢把自己捆绑起来。有人说寸头是负荆请罪,但也有在场的人看到寸头绑自己时动作熟练,特别是缠绕自己的后背时,就如有人在绑他似的。

寸头站了起来,慢慢地向众人走来,此时的他,已经丢了三魂,少了七魄,眼神涣散,浑身哆嗦,一句话都没说,被这队人马押回了桃树寨。

听说一个劫匪被抓住了,寨子里沸腾了,整个寨子的人都过来观望。骆叔叫众人把寸头绑在合作社的走廊上,随后立即拿了一把菜刀出来,指着自己的脸,说要以牙还牙。一位老大上前劝阻骆叔说:“阿骆,你不能这样做,等下抓来另外一个,再一起商量如何处置。”

众人这才反应过来:尖嘴还没有抓到。或许有人认为,已经抓了一个,也可解众人之恨了,但天理昭彰,劫匪劫数难逃。

除了一队人马守在黄竹崆外,各队人马陆续回来,却不见抓到尖嘴。众人料想晚上抓人不是好办法,而尖嘴没有经过黄竹崆,这说明尖嘴还藏在某座山中,也就不以为意,等第二天天亮后再去抓尖嘴。

过了不久,桃树寨的欧阳叔婆慌慌张张地跑到合作社,大喊道:“大家快去看啊,我家牛栏那里有人上吊了。”原来她半夜三更拿稻草去牛栏喂牛,发现有一个人吊在牛栏横梁上面,没有细看此人是否已经吊死,就落荒而逃。此时汇集在合作社的还有部分村民,他们立即拿着手电筒跑去牛栏。欧阳叔婆的牛栏建在桥头的另一边,离合作社足足有两千米。当用手电筒照射时,大家才看清楚,竟然是尖嘴。尖嘴双手被绑住,被吊在牛栏的横梁上,这不是吊颈。众人立即把他放了下来。此时的尖嘴脸色惨白,看似受过重大惊吓。而旁边的欧阳叔婆的那头牛,竟然闪到了牛栏角落里,紧紧倚靠着墙壁。奇怪的是,那条本来拴牛的绳子却不在牛鼻子上了,欧阳叔婆上前确认,把尖嘴吊起来的绳子正是那条牛绳。

又是谁绑了尖嘴呀?众人不解,当时已是夜里一点了,大家也管不了那么多,用牛绳捆着尖嘴回到合作社。此时,寸头和尖嘴被绑在一起,估计他们受惊吓过度,两个人相见时彼此没说一句话。

虽说是子夜,合作社仍然热闹非凡,群情激奋,个个喊打喊杀,说要结果这两个胆大妄为的家伙。这两个劫匪被绑在窗户下,成为众矢之的。桃树寨的老大首先发话,说要先审问他们的基本情况。

奇怪的是,不知道是两人受惊吓过度,还是有什么其他不可告人的目的,他们一直三缄其口。终于,骆叔忍无可忍,拿起菜刀,凶巴巴地推开众人,扬言要活活砍死他们。看阵势骆叔好像是要来真的,众人死死拉住骆叔,拿着菜刀的骆叔在劫匪面前张牙舞爪,却始终无法下手。

接着,大家商量如何处置这两个劫匪,村民们个个绞尽脑汁,什么建议都有!

有人说,挑断脚筋,让他们残废,此生再也无法抢劫。

有人说,扣留人质,让对方家族老大过来谈判,反敲诈对方一笔钱。

有人说,送到镇派出所去,让政府了结此事。

或许是愤怒让村民丧失了理智,大部分在场的人都同意挑断劫匪的脚筋。在当时的农村,这种抢劫的勾当确实为村民所不齿,对当时法律意识不太强的村民来说,挑断脚筋并不过分,或许他们还认为这是今天法律所说的“正当防卫”。小时候,我亲耳听到我镇的其他村子也发生过类似的事情,当事人被挑断脚筋,终身残疾。于是,众人请寨子里一个胆大的人过来动手,这人也不负众望,拿着一把锋利的小刀从人群中大摇大摆地走了出来。

女人和小孩全部拂面而去,唯独春花婶站在原地。她不是在等着观看血腥的场面,而是此时她似乎又不正常起来。

拿小刀的人首先走到尖嘴的面前,用小刀把尖嘴那条肮脏不堪的牛仔裤的裤腿割掉。尖嘴早已吓得屁滚尿流,发出惊恐的尖叫:“不要,不要!”唉,早知今日,何必当初呀,人就是很贱,但贱中之贱的还另有其人。

正在此时,春花婶站了出来,她表情严肃,用一根手指着人群,一个陌生的声音从她的喉咙中发出:“你,还不出来吗?你想害死你的兄弟吗?”

见到这怪异的一幕,现场鸦雀无声。不知道谁推了一下,胆怯的添军哥被推了出来。添军哥尖叫起来:“谁推我出来?谁推我出来?不是我,不是我。”众人面面相觑,据说根本没有人推他出来。此时,尖嘴终于开口了:“添军,纸包不住火的,你就说出来吧。”寸头也一反常态,露出哀求的目光,说道:“难道你到现在还想害死我们吗?”

众人大惊失色,个个都目瞪口呆地望着添军哥,原来添军哥竟然认识这两个人。大家终于明白了:添军哥是个吃里爬外的家伙,竟然勾引外人合伙抢劫、敲诈本村人。几个义愤填膺的年轻人立即站了出来,用力地把添军哥推到尖嘴和寸头那边。添军哥死到临头还不悔改,恶狠狠地对两个劫匪说道:“你们在桥头时,我就暗示你们跑,为何还想着钱,该死!”

究竟谁该死?难道知错不改的人就不该死?难道五十步笑百步的人就不该死?

此时,一位中老年人从人群中迈步出来,走到添军面前,狠狠地扇了他两巴掌,说了声“逆子”,愤怒地离开。村民望去,原来是添军哥的父亲。据说,当天晚上添军哥的父亲回去之后气得吐血。

事情水落石出后,围观的村民渐渐冷静下来,他们都陷入了沉思:在一个阳谋面前,究竟谁的罪恶更大?是实施者还是策划者?人不可貌相呀,海水不可斗量呀,衣冠禽兽呀,等等,这些词语的含义都在添军哥身上淋漓尽致地体现出来。

此时,春花婶莫名其妙的声音打破了沉默:“放了他们吧,从哪里来就到哪里去。”奇怪的是,说这话时,寸头和尖嘴尤其害怕,他们似乎对这声音似曾相识,他们竟然不敢看春花婶,却朝窗户里望。

众人似乎意识到了什么,结合晚上抓这两个劫匪时遇到的各种怪异情形分析,都觉得事情不简单。众人议定:如果晚上放了这两人,这三更半夜的他们也走不回去,不如弄点东西给他们吃,然后把他们绑到天亮,到时候再放人。

第二天,桃树寨的大部分人都集中在合作社,讨论昨天的事情。此时,劫匪被释放了,他们坐在凳子上,讲述昨天被擒时发生的异常情况。寸头讲的经过基本与大队人马的叙述相吻合,只是当时在路上的那队人说,承认是他们故意把石头从路面推到路下去,但学鬼叫吓人,他们绝对没有做过,估计是寸头由于惊吓而造成的幻觉。但让人觉得不可思议的是,难道尖嘴也产生了幻觉?据说尖嘴从山上摸黑走下来,躲在牛栏中,突然他见到一位花白胡子的老人,这位老人递给他一根牛绳。于是,尖嘴迷迷糊糊地被吊了起来,究竟是自己动手还是别人动手,他毫无印象。

村民认为,束手就擒的这两个歹徒没有必要撒谎,结合春花婶的异常分析,两个歹徒的话确实不是无中生有。后来桃树寨的一位老人提出,难道是先人?他口中的先人指的是桃树寨的祖先。据说,从我的辈分起,往前算9代的那位曾姓祖先,有两个儿子,小儿子在村头住,逐渐繁衍了整个桃树寨的人。时间久远,最后,这位居功至伟的先人死后连墓地在哪里都无人知晓,到了我们这一代,他和他的坟墓更是被人遗忘,难道发生的这一切都是这位先人的“阴谋”?

当天,桃树寨的人到寸头匿藏的那座山寻找蛛丝马迹,据说,竟然找到了一个年代久远的墓地,但究竟是墓地还是动物的窝,无人知晓,桃树寨的村民却相信它就是那个了不起的先人的墓地,把这个墓地当做祖先的神地供奉起来。

后来,桃树寨的热心人士动员全寨的人出钱出力,为这位先人修了一座气派的坟墓,据说当时凑钱时,骆叔家给得尤其多。从那以后,每年正月,全桃树寨的人会集中一次进行大规模的扫墓。

先人保护村民的故事,并不是一个传说,后来,它成为我村后人津津乐道的正史!