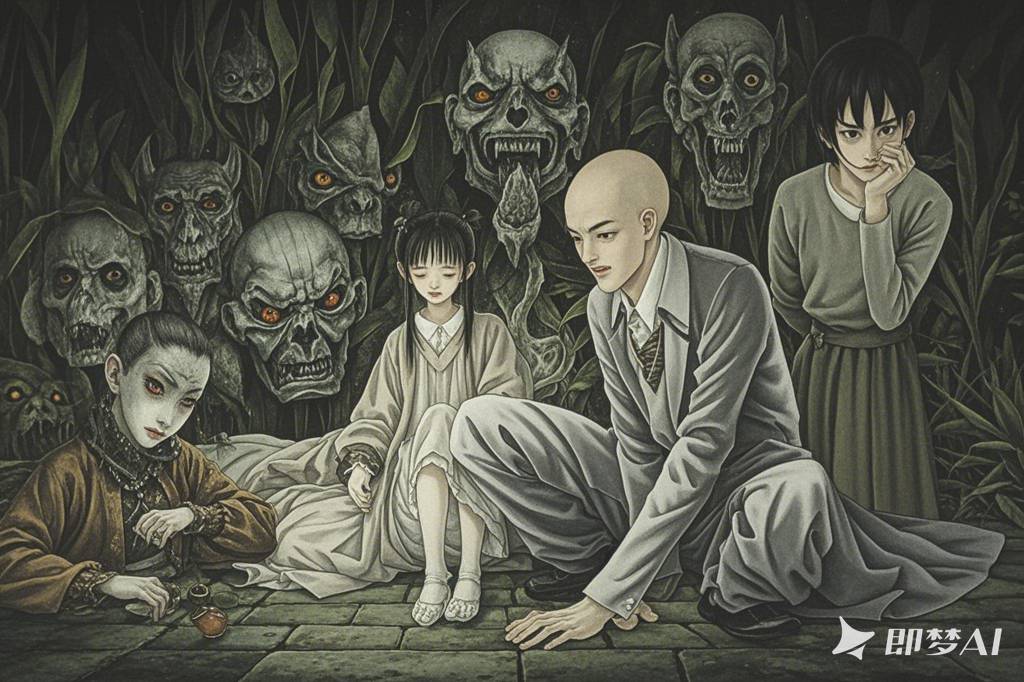

相信吸血鬼存在世上?我相信,你们最好也相信。

它们往往会以人的形态去混在人群当中,如非细心观察,留意,就会忽略其存在的真像。就如我,这种在城市任何一个地方,看一眼就忘记的一张脸,谁会想到,我竟然是吸血鬼的同类。请让我重申一次,这并不是电影中的情节。电影中的尼古拉伯爵是有钱,有名望的贵族,而我,只是不名一文的无业汉,一个口着脏得发黑的NIKE白鞋在四处逛的城市人。要不是那倒楣的一天,我想我现在仍是一个安份的小公司职员吧!虽然那会白白耗掉我的人生,但总好过现在为传播吸血鬼病毒而伤脑筋呀!其实吸血鬼不一定要吸血,那只是使命性传播病毒唯一途径而已,至於在选择对象方面,更是随便得可以。那比现在的年轻人去选择恋爱对象还来得直接和简单十倍。至少我被传染时就是如此。

那件事发生在一九九七年里的某一夜,正确的日子和时间已忘记了。纵然那夜是我人生中的转摈点,但由於我实在喝得太醉,以至现在只能依稀记得某些重点的轮廓。

那一夜,我到了中环兰桂坊的一间以数字为店名的酒吧喝酒。是寂寞?好了,算我也有一点点想猎艳的心理吧!结果,不用说也知道愿望落空了。并非店内没有美女,只是我如此普通的一副面容难以令她们产生良好印象吧!那时对此我实在感到纳闷,所以只不停地抽烟,同时将WHISKY一杯一杯地往咀口送。直至当我结帐後推开店门时,才发现映入眼帘的街景是扭曲一片,我知道自己已经醉了。

然後我拖着踉跄的步调走过一条陋巷。在巷的最暗?落,我遇上了他!一头金发的外国人,从外表看不出多大,却拥有一双碧绿的眼睛,在漆黑中就如猫瞳般闪烁着妖异的光芒。那时我根本就没有戒心,在中区看到洋人根本就很平常。更何况他的外表并不邋遢。直至他对我笑了笑,我感到他的笑容内含有微妙的暗示,我开始觉得情况并不妙。直觉告诉我面前这洋人可能是一名男同性恋者。“happyniceday!”洋人向我搭讪时,语调像MR。BEAN说笑话般轻松。我并未理会他,只在自顾走着路。半晌,只觉背後刮起一阵寒风,想不到他竟会从後扑向我,使劲用手臂将我的後颈箍住。我试图反抗过,但始终抵不过洋人强而有力的双臂。老实说,我从未遇过这等突如其来的暴力袭击,就算在读书的时候跟同学打架,我也总是大输家,对此我跟本就没有应付的方法和经验。真的,当时的脑海就只一片空白,也想不出他要袭击我的原因。正当洋人将咀巴落在我脖子与肩口间之际,我下意识的使劲挣扎着。"No!I,mNotGay……"我没头没脑地说时,颈部已传来阵阵麻痹感觉,看着眼前洋人的金黄色头发,零乱得就像我思绪一般。迷乱间,我像听到他含糊的应了一句:“MeToo!”也不知过了多久,脖子上的麻痹感觉消失了,取而代之是一阵阵目眩。酒意已好像消退了大半,以乎目眩感是来自体内血液被吸取後所产生的疲乏。我颓然坐在垃圾箱旁边不停喘息。并冷眼看着洋人吸血鬼小心亦亦的以TEMPO纸手巾拭去咀角的

血污。我忽然想到,女性被人强暴後的失落感,大概会像我现在的心情吧!

“朋友!你下次也别喝太多了,弄得我也有点醉呢!”洋人忽然用比我还标准的普通话对我说,令我诧异得不懂反应。他又把染有我血液的纸手巾谨慎地放入口袋,接着对我笑着道别:“bye!”他的笑,就像刚刚听到一个高级的,出色的笑话那种笑法。

“等等!吸血鬼先生,我想问你……为什麽要选我?”我竟问出一个就连自己也觉得笨拙的问题。他回过头来,好像十分认真地想了一会。“对我来说,我本来就十分怕血,更不想把人家的血液当作饮品!但你知道吗?那是本份哦!严重一点,说是使命吧!吸血鬼必须要吸血,那就像运动家一定要参加比赛,才可算是真正的运动家呀!

你明白吗?”他搔了一下後脑,又说:“至於为什麽选中你嘛……我认为你是当吸血鬼工作的适合人选了!那是一种直觉。”“你不怕我有爱滋病吗?”“你见过爱滋病而死的吸血鬼?”他笑住反问我。“Sorry!我要走了,如有困难,你可以籍心灵来召唤我喔!”洋人说完双手插在後袋,吹奏着口哨,以缓慢的步调隐没於黑暗中。“还是搅不懂吸血鬼是(必然性)或是(偶然性)的存在?”我无力地自言自语。“我想是偶然的相遇,必然的选择吧!”黑暗中传来回音,愈来愈远。就这样,我成为了吸血鬼。

月光女孩

这夜,我坐在天台的栏杆上,喝着啤酒,抽着口,想着成为吸血鬼後,这些日子以来生活上那些不大不少的变化。那简直就似按着录像机的REW掣般,瞬息在时间中(逆转),实则的我,却依然停滞不前。在没有工作的日子中,一切都欠缺真实感。

往往在睡得最熟的时候去接朋友打来问候的热心电话,像:“怎麽样?还未找到工作?改天来找我谈谈啊,也许我可以给你介绍一下。”又或是:“哎啃!不用工作很不错啊!是充电的好时机呢?”诸如此类的话,夹杂了朋友们带着情感夸张的声线语气,这反倒如现实中呢喃的梦呓。

不是吗?这个年头当起吸血鬼来己经不容易,谁想还要当一个打工的吸血鬼?

穿上便利店的制服去补充货架上物品。在收银机前为小朋友弄来软雪糕,然後向他们露出礼貌的微笑,但掩饰不了一对尖獠的牙齿吧?光想到这儿就已经觉得糟糕顶透,还是□了。

反正也有一点点积蓄,怕可以捱上一些日子,本来悲伤的我不禁又乐观起来。已是深夜时份,盛暑中天台偶尔吹来一阵凉快的风。

当中飘散着人家晾晒衣物的洗衣粉气味。令?产生了往时在下午中才感受到的懒洋洋。

我又点了一根烟,像看万花筒般看着街上缩细了霓虹灯。

偶然会有警车经过,警笛声往往会不识趣地划过长空,划破某些人在夜静中伸延出来的欲望。

然後我听到一阵阵的啜泣声。那是属於女孩子的轻泣。

在空旷的天台中不是一直只有一个人吗?我捺不住好奇,立刻拿起罐装啤酒,向哭声的方向走去。

“该不会是有鬼呀?”我心忖。但不由自主地开始冒起了一股由脚底传来的寒意。

吸血鬼竟然怕鬼?我想不到自己窝囊到这种地步。在攀过水箱到达天台的另一端时,我终於看见她。

长发,不高的个子,穿着时下最流行的贴身花T恤,粗布牛仔裤,十五六左右的漂亮女孩。

这时,她也回头看着我这个陌生人。我看见她眼角边的泪,在一张未经修饰的素脸上缓缓往下流淌着。她只是冷冷地看了我一眼,反应没有太大的讶然。

“SORRY!我听这边有哭声,所以过来看看。”

她仍没有太大的反应,只是在异样的目光在我脸上游移了一会。她的眼光十分怪异,竟令我觉得自己脸上好像正有某些会动的虫在蠕蠕爬行。它在钻入我的皮肤,钻入我的微丝血管及神经线,然後把里面的东西如蚯蚓翻泥土一般翻了出来。我想自己的表情在此时一定难看得很。

“你相信有可以看透人内心在想甚麽的人吗?”她幽幽的说。“读心术?”

“你不相信?这就等如你虽然是吸血鬼,但你仍对吸血鬼的存在感到怀疑般。”

被她轻然的道破身份,我本该吃惊不已,但我口疲惫得生不出这样的反应。

“是啊!”我有气无力地说。

“没关系,这只是我和你之间的共通点,对一些既存在的事实,自己却产生了不肯认同的迷惑而已。”她说。

这时有一辆警车在楼下经过,警笛声使我的耳朵刺痛,从而对少女的一番话产生不安定的模糊感。

这时我俩并肩坐於栏杆上,像是被世俗遗弃的一对。我喝着自己带来的啤酒,她却抽着我的香烟。

她抽烟时的动作十分缓慢,那就像正在考虑,应否把忧郁随着缕缕的轻烟徐徐呼出空气中一般。

“我叫MOON!你呢?”她忽然看着我。

我看着她的一双脚在拨弄着人家的电视天线,然後我糊地说出了自己的名字。

“名字挺怪的!我想唤你为吸血鬼先生比较好。”

“那你又何必问我呢?”

她像没听到我的埋怨,只在把烟屁股使劲的弹落夜街中,在漆黑中的火星有如夜里的萤火虫,我看着火花瞬眼即逝,忽然令我想起某位哲人说过(白昼的光,如何能了解夜里的深度呢?)想到此处我又喝了一口啤酒。

“我虽然可以知道人家的内心在想些什麽,可是我并不快乐!甚至难过得想去死。

”她说。

“这个我倒可以了解。”我忽然感受到她内心的痛苦。那就像是自己的伤痛一样。

“吸血鬼会死的吗?”她惘然的注视着我“我指在肉体方面。”对於她的问题;我认真地想了一会。“你不用说,我已经知道。”

“那就似(小王子)说(路太遥远,总不成把这躯体也带走,毕竟太重了。”她凝视着远景说。

我不语。

“那是当你有一天在镜子中再见不到自己影子的时候……”我默然。

今天我在剃须时镜中仍能确切地看到自己的倒影。我甚至从未想过影子消失这回事。但如果有一天真的消失了,我怎麽办呢?想到此处我不禁有点害怕。

黑暗敌人

由於喝了过量啤酒,宿醉令我头痛欲裂。夜半三点钟,我躺在自己大厅的沙发上,半梦半醒,一切都觉得不实在。

我甚至不晓得自己何时及如何从天台回到家里。

MOON呢?

会看透人家心事的女孩已如夜雾般消失掉?还是她一开始就压根儿未出现过?这一切都彷佛没有答案。

记忆所及,最後好像跟她一块儿在醉醺醺的状态下,在天台的水箱上笑着跳过舞而已。

或许她那时在极乐的心情下跳下楼去,谁知道?反正没警察摸上门就是了!

这样的想法令我不其然觉得自己有点白痴和黑心,但我实在再想不起其他和这奇怪少女有关的事啊!

记得某位作家说过,有时记忆这东西,会在脑子咻地一声,消失得无影无口,我想我现在大概是这样吧!加上我最近又遇上这许多奇怪的人和奇怪的事,命运的网络一下子连上了这些奇异的站台上,搅不好嘛!精神可能有点失常也就更加说不定了。想到此处又有点累,不觉又睡着了。

再醒来时已是半夜四时许,但我仍只是张大眼睛,仍旧躺在大厅沙发上。我又发现了怪异的境象。

蒙胧间我看见一群穿着黑西装的人由厨房的小窗子爬上来,他们登堂入室穿过大厅,横眼也不看我一下,然後,只在肃静地,秩序井然的一个一个的由大门走出我屋外。

我一直数着究竟有几多人在我屋内穿梭而去,在面前走过了十七个人後,大厅又回复一片死寂。我傻了眼般,只听到自己的心跳。

忽然好想张开口大叫一声来宣口郁闷,但又叫不出声来。

这是梦吗?

还是我遇上了幽灵?

它们竟漠视我的存在,把我的屋子作为通过另一个空间的通道。

对此我虽然觉得恼怒,但我却是如此无力,或许一切都和我最近的遭遇有关,而我却混乱得整理不出一点头绪来。

醒来之後,这次是真正醒来了。

在抽过黄昏的第一根烟後,我开始觉得纳闷。好想出街外走走。

梳洗时,我忽然想到MOON昨夜说吸血鬼会消失的事。我下意识地看着口所里镜子中的自己。

本来已觉模糊的面目,开始在热腾腾的水气中淡化。所谓消失,看来跟这种情况差不多吧?我想。胡乱的弄了个面来吃,然後将鱼粮口入金鱼缸。

吃面的时候把TheDoubleLifeOEVeronika的电影音乐CD放入唱盘中。

风笛声令我的心情平静了不少。

吃完了(早餐),着上简单便服後就步出了家门。

假日晚上六时,中区失却了平日下班潮所引发的繁荣。我漫无目的在兰桂坊一带闲逛。

食店後门所透出的油烟味刺激着我的嗅觉,我唯有掏出香烟抽着。在97的附近,我看到了一大群人在聚集。

走近才知道是有巴西舞蹈的街头表演。三男二女的组合,在悠扬的乐韵中跳着森巴。

我禁不住好奇,也像其他观众般在静心欣赏着。

忽然,我觉得对面的人群中有一度森寒的目光,穿越了中间的舞蹈员而射向我。

那是一个三十岁左右,一身黑色西装的矮胖男人。

他见我发现了他,赶紧把戴在头上的黑色毡帽压下,一副神经质的神秘模样。

我装作没瞥见他,继续看人家跳舞,其实已暗中戒备起来。

音乐的节奏越来越强劲,跳舞的男女都施尽浑身解数。

然後我看见那男人在口袋中掏出了一件银光闪闪的物事,可能是手口之类的东西。

不详的预感涌上心头,令我背心发凉。这时舞蹈已被推上高峰,舞蹈开始干着意识大胆的动作。那男人亦开始向我这边挤过来。

“快逃!那男人要对你不利!”耳畔忽然响起了MOON的警告。声音却像由远方传来。我迅速地退出人潮。

那男人亦步亦趋地跟着我……我看见他手上拿着银色十字架。

当走到一条横巷口,我开始发足狂奔。从後而至的脚步声令我知道他正在追来。我没命般跑过了二条大马路。在背後一阵刹车声和咒骂声过後,我跑到了皇后像广场。

直至肯定那男人没有追来,我才趴在石凳上不停喘气。