深宫怨

“妾销魂,君断肠,红袖飞舞,各散阴阳;飘零落,烟雨巷,玉指纤纤来无恙。”

时间一转至明朝嘉靖年间,明世宗朱厚熄昏庸无道,刚愎自用,奸宠严嵩狗仗人势,奢侈腐化,一时间民怨载道,危机四伏。

我叫李愚,乃抗倭名将俞大猷麾下的——员猛将,因常年征战沙场,目睹了民不聊生、穷困潦倒的生活,痛恨奸臣当道、以权谋私,便向朝廷参上奏折,建议废掉向佞臣严嵩趋炎附势的几名贪官的职位,因此严嵩视我为眼中钉肉中刺,三番五次地给我下马威,最后将我从京城贬至江南扬州,我乐得逍遥,从此退出了尔虞我诈的官场。

烟花三月的扬州,一派繁华景象。我与妻子玉姝闲居在此,逍遥快活。我乃武官,为人豪迈不羁,喜交天下奇人异士,常与一帮朋友在醉云楼举杯畅饮。一日,友人王诩提议去扬州水岸的花船上欣赏江南小调,扬州的花船水榭是此处一独特的闲散去处,船上多为卖艺不卖身的才情女子,好些富家公子、殷商侠士爱到此煮酒听曲。我没去过花船水榭,因生性粗放,少听温柔细腻的南方小曲,无奈经不住友人盛情相约,便与王诩坐进了闲庭小筑。

酒刚温上,一名婀娜女子怀抱琵琶轻移莲步,款款而来,看着她曼妙的身段我呆了一呆,这女子有种似曾相识的感觉。女子侧身而坐,摆好姿势轻声弹唱了起来:“千年因果轻弹去,泪潸然;昏鸦老树别去枝,独徘徊;不堪罗裳香脂粉,终须还。”我细细端详着那女子,黛眉人鬓,朱唇轻启,一双流波美目透着淡淡的忧伤,好一位诗画般的江南女子,再细听她唱的小曲,似是对心上人辗转反侧的思念与娇嗔的轻怨。

女子发现了我在观察她,她没有含羞回避我的目光,反而大胆地迎上来,我与她怔怔对视着,江上烟雾散起,花船在水波的推动下有节奏地摇晃着;炉上燃着的檀香散发出几缕幽香,我恍然觉得与这女子相识了几百年。

天色渐暗,我与王诩下了船,向他问起刚才弹唱的女子。正诩告诉我:她叫裹儿,是这带花船上有名的歌女,很多上船歇息的富家公子都点名叫她弹唱,这女子奇怪得很,一些大官员外看上她,要为她赎身娶她回家,可她就是不愿意,执意留在这花船上卖唱,也难怪,像她这样的女子怎会随便嫁于那些烂草包做填房呢?

回到家中,我彻夜难眠,花船上那女子的身影忽远忽近,那首江南小曲总在我耳边轻声呢喃,“不堪罗裳香脂粉,终须还”——她是不愿意过这种生活的,但她想与谁“终须还”呢?

第二天,我推掉了友人的聚会,独自一人来到了闲庭小筑,刚上船,一个小丫环便上前招呼我:“公子是来找我们家小姐的吧。”不容我多问,小丫环引领我来到了女子的房间,她好像早料到我会来,走近我盈盈一拜:“裹儿参见公子。”我扶起她,她的身子温软,散发出阵阵盅惑的香味,我把持不住,一把抓住了她的手。女子有些嗔怒,身一偏滑开来,我自知冒昧,立在屋中不知如何是好。女子见我这般,掩嘴轻轻一笑,从身上解下一只铜铃:“公子可知此物?”我接过铃摇了摇,几声脆响,似与普通的铜铃没有太大分别。女子看我茫然,轻叹了一口气:“看来公子健忘得紧!”

我一阵迷茫,下了船,临别前,女子对我说:“烦公子带着这只铜铃,如果想起些什么,再来找我。”她在暗示我什么,我苦苦思索。这样的小铃,在街巷市井随处可见,如此平常的铃,能告诉我些什么呢?

我决定去街市转转,或许会有一些启发。

经过一位算命先生的摊子,我正要擦身而过,老人开口了:“公子有意在老夫这儿算命么,如果不准,老夫分文不取。如果说中了公子的心思,请公子赏老夫几文。”

我转念一想,坐了下来,把那只铜铃呈给先生看,算命先生接过铃,细细端详,突然,他厉声问我:“公子可知这是什么铃?”听着他这凄厉的一声,我呆了一呆。这算命的把头凑近我,压低了声音一字一字地说:“公子,这是一只专招尸魂的招魂铃。”我只觉一阵寒意贯穿脚底。“公子没看到铃身上有一行小字么,这是尸咒。”我听罢沿着先生手指之处一看,果然有行蝇头小字,依稀可看出非本朝文字,乃是古文。

那算命的捏着胡须又沉思了半晌,然后抬头问我:“敢问公子的左臂上是不是有一蛇形胎记?”我不动声色:“先生是怎知的,我身上的胎纹与这铜铃有关系么?”老人叹了一口气:“公子,你与她相认了么?”我心头一凛,当即拱了拱手:“烦请先生直言。”算命的老人欲言又止,我抛下一锭银子,老人用他那双浑浊的眼睛盯着我:“老夫不是因为钱而不与公子明说,我是怕我的话真能在公子身上应验啊。公子前世是被妖蛇种过蛇盅的人,今生那蛇寻你来了,你与那蛇前世有一段孽缘,公子欠了妖蛇的一条命,这次她向你索命来的。”

我微微冒了些冷汗:“请先生告之详情。”老人摇了摇头,又继续说了下去:“公子前世是做赶尸生意的,那蛇是先生的护身宝,而这铜铃则是公子赶尸的法宝之一。也许是公子在赶尸路上遇到了危难,蛇舍身救主,所以公子的命是那蛇的了。公子左臂上的蛇形胎纹是五百年前至亲的人为你下的蛇盅,本来前世的债不应由今生来还,只是公子行过奈何桥,痛饮孟婆汤的时候身上不小心留下了妖蛇的一滴血,所以蛇能再在人世中找到公子。那蛇寻了公子五百年,此劫你是躲不过的。”我精神恍惚地坐在那里,衣襟早被冷汗湿透了。

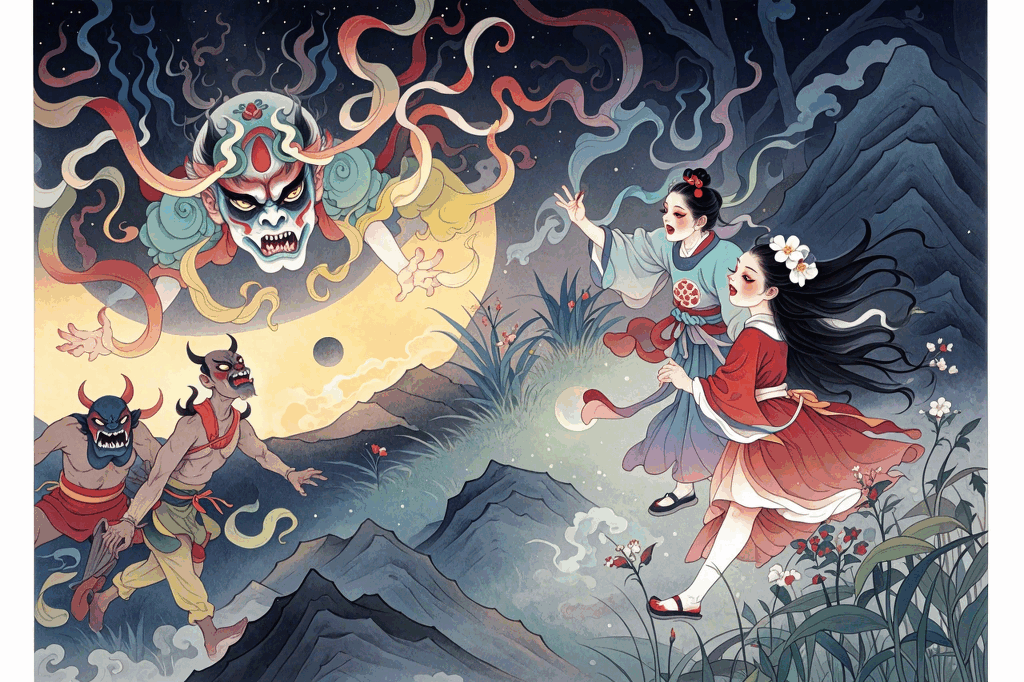

从街市走回家中的路上,我耳边不停地响起算命先生的话语:“望公子好好保重,过好这几年,你与那蛇相认后,会有场大劫,你与蛇都要牵扯进去,如果你与那蛇逃过了此劫,公子可以与她终老,若不行,则……”算命先生的话我不敢再想下去,难怪那日在花船上我与那女子相见会有熟悉的感觉,原来我们相识于五百年前。

“千年因果轻弹去,泪潸然;昏鸦老树别去枝,独徘徊;不堪罗裳香脂粉,终须还。”女子初见我时向我吟唱的小曲其实已经告诉了我,她认识我,她是蛇妖,有蛇的灵性,她早知我们会重逢,所以她不嫁,一直在花船上等我,等我与她“终须还”。有了前世的因才会有来生的果,她在百年的轮回声一次一次地找我,是我让她孤独了五百年。

一连数日,我足不出户,心乱如麻,我与那女子相认之后会有一场大劫,大劫!那么,我应该与她相认吗?我还有妻子玉妹,如与妖蛇在一起,必然对不起玉妹,玉妹她怎么办?可是,蛇等了我五百年,我怎能在今生再与她擦肩而过?

正在我举棋不定之际,仆人传话,有人拜见,我迎出,意外地,竟是花船上只一面之缘的小丫头。小丫头拿出一封书信,脆生生地说:“小姐要我交付于公子。”我打开一看,信上并无字迹,却有女子的两滴清泪,我心中明了,回答道:“烦请告之你家小姐,今夜花船相会。”

夜色中的花船水榭,一片迷离。远远地,我听到那首熟悉的小曲,是她,她在召唤我。我急切地上了船,推开她的房门,只见女子艳妆,埋头弹曲,并不看我。我知她恼恨我知道真相后的徘徊,我没有出声,静坐着听她弹曲。她越弹越快,“啪”的一声,弦断,我心头一痛,扑上去看她的手,渗出一滴鲜红的凝珠,似她的泪,猛地拥她人怀,她在我怀中嘤嘤地哭泣。

这以后,我为裹儿赎了身,在扬州城近郊买了一座独门小院,将她安置在了那里。因家中已有贤妻玉妹,玉妹跟了我数年,我不能轻易将她休了。如将裹儿纳为妾室,又对裹儿很不公平,自古妻妾难相处,裹儿又是一名清高的女子,不会阿谀奉承。虽然她经纶满腹,但怎说也是曾经沦落烟尘,我恐下人会为难她,裹儿心思敏锐,我不想她受这种委屈。思前想后,我决定把裹儿安置在僻静安适的扬州近郊,取名“芳心斋”,并少与友人把酒言欢,一心与裹儿过起了煮酒听曲,作词赏花的半隐居生活。

嘉靖二十九年,蒙古鞑靼部长驱直人京城城郊,烧杀抢掠,无恶不作,我受命前往京城平乱。临别时裹儿抱住我泣不成声,我知她天性柔弱,受不惯离别相思之苦。对她的依依惜别一笑置之。

我进京之后,率领部下浴血奋战,终因奸臣严嵩常年掌权,立朋党、除异己,造成兵备废弛,财政拮据,将士士气不振,粮草虚空而战败。我战败之后,严嵩趁机向皇帝奏我一本,说我带兵无方,煽动土兵逃离军队,谋反朝廷,那昏君听信了严嵩的谗言,将我关进了天牢。

我在天牢终日不见天日,多次想自寻短见,可我放不下裹儿,我也担心玉姝,我进监牢之后,不知严嵩有没有加害于她。我每日都在煎熬中度过,意志逐渐消沉。

清妃驾到!太监一声吆喝。清妃?我疑惑,那昏君好色,四处搜罗美女,不知近来他又害了哪位良家妇女,可这清妃怎么会到天牢中来?女人清秀的脸映上天牢的铁条,艳光四射。“公子,”女子轻声呼唤。我陡然睁开眼:"褒儿,是你,怎么会是你?’’女子双目含泪,“裹儿对不住公子。”她凄然道。我明白了——我的裹儿已投入了昏君的怀抱,她是前来欣赏我的落魄的。我疲惫地闭上眼睛,“你走!你给我走!”裹儿紧抓铁栏,放声痛哭,我内心撕裂般疼痛。始终不肯看她一眼。

因为俞将军在昏君面前力保我,我幸免一死,不久便解甲归田了。自从那次与裹儿在牢中相见,我心如死灰,如同行尸走肉。五百年前,我向蛇许下誓言,不离不弃,今生我要用生命来完成它,可是,她却没有等我。而今,她高高在上,我却贫困犁微,她已经不是花船上那手挽琵琶轻吟浅唱的缠绵女子了,她是清妃,是雍容华贵的皇妃,我算什么,不过是一介武夫罢了。

一别三年,扬州依然繁华似锦,无奈伊人离去,芳草萋萋,玉姝在我被捕入狱后,变卖家产携带家仆回乡避难去了。裹儿离开以后,芳心斋里仍是我走时的模样,琴棋书画样样俱在,仿佛主人只是外出小憩,稍后就会回来,看来她对此处不再留恋,不曾带走我与她共同生活的半点痕迹,就连当初赠予我的招魂铃,她都不曾带走。

一晃又过了三年,我日日借酒浇愁。中秋佳节,明月当空,我仰天长叹,难道我要如此孤老终身?我没有去找玉妹,我心里只有裹儿,我始终是对不住她的。

今夜的街市人潮攒动热闹非凡,意外的是几年前给我算命的先生还在那里,我刚一靠近,那先生便认出了我:“公子近来可好?”我摇摇头。老人支再问:“公子这次前来可是问那蛇的事情?”我又摇摇头,道:“问来何用,她已不再随我了。”“公子恐怕有所误会,公子身上被种下蛇盅,蛇是断然不会离开你的,除非……”我闻言眼睛一亮:“此话怎讲?”“除非蛇是另有隐情。”

我决定向裹儿问个明白,当年我离开扬州之后,她做过些什么。京城守卫森严,我几经努力方得入宫。可后宫佳丽三千,寻清妃谈何容易,正处为难之际,忽听得琵琶声响,从不远处传来,细一听,似是当年裹儿在花船上弹唱的小曲。我循着声音觅去,一座僻静的清幽小宅,房门紧闭,我推门而入,却见一女子手抚琵琶正在出神。“裹儿!”我颤声惊呼。女子回过神,望过来,“公子!”她轻泣,却并不起身迎接。我一步跨上前,紧握住她的手。

我捧起裹儿的脸细细端详,她面容憔悴,华发早生,比起当年竟苍老了许多。“你是如何到这深宫中来的。”我问她,裹儿呜咽,将来龙去脉告之于我:

那年我离开扬州,裹儿心知我这一战必定凶多吉少。果不其然,一年之后,我被关人天牢,完全与外界断了联系,裹儿得不到我的消息,心急如焚,决定上京寻我。好不容易到了京城,她四处打探我的消息,均无所获。没办法,便假扮宫女混入宫中,不想被那昏君看中,封为清妃。

裹儿哀叹一声:“我被封为清妃后,才能得知你的消息。”被关人天牢的人多为死囚,裹儿不想我死,假手昏君名义,召俞将军人宫,商讨救我之事。经俞将军竭力在昏君面前求情,昏君终于答应放我。裹儿得知此消息后,恐我们日后不能相见,冒死入监探我。我想起当时误会她,好生愧疚。

不料宫中鹰犬众多,事情败露,昏君将她打入冷宫,“昏君喜听我弹的小曲,故不忍处死我。”裹儿幽幽哭出声来。“走,我带你走!”我抱住裹儿要拉起她。裹儿哭声更重:“公子,你快走吧,不要管我,我……我……我已经是个废人了。”我心里一惊,发觉不妙,赶忙去看她的腿,裙裾之下赫然是两条断腿。我怒火攻心,转身要与那昏君拼命,裹儿一把拉住我。

“冷宫清僻,平日来人甚少,裹儿几次寻机出逃,均被侍卫发现抓回,更加惹恼了昏君,一气之下打断了我的腿,昏君不会伤我的手,他只有拿我的腿出气。他恨我串通俞将军营救你,也怨我不愿意陪他。我本想一死了之,却放不下公子,留着这条残命就为今日。如果公子不嫌弃,妾身愿意再追随公子。”

“裹儿,我们走,我抱着你走。”我眼角溢出了热泪,说道。“公子请勿冲动,听妾一言。妾三番几次逃不出宫,其一因为宫内守卫森严,其二因为此处乃宫中死角,不可能轻易逃出,再者,昏君知我有逃脱之心,对此更是严加把守,但妾身有办法与公子相会……”

我牢记裹儿话语,于当晚返回扬州,下个月就是农历七月十四,是鬼魂返乡之节,我须把一切都准备好。裹儿告诉我,用白布将屋室遮严,以防日光照射;务必将家中所有神仙之物清除干净;那只招魂铃时刻都要在我身上,万万不可遗弃。

万事俱备,只欠东风。不久,传来京城清妃自杀的消息,我心中忧虑;恐昏君将裹儿就地埋葬。而昏君幸然听从裹儿临别之言,将她运回家乡厚葬。盛葬举行完毕,深夜,我迫不及待地前去墓地盗尸,裹儿服的红牡丹能将最后一口阳气聚在丹田之处,一个月后,阳气便会散去,如今只余几日,而七月十四正是裹儿服下剧毒的最后一日。

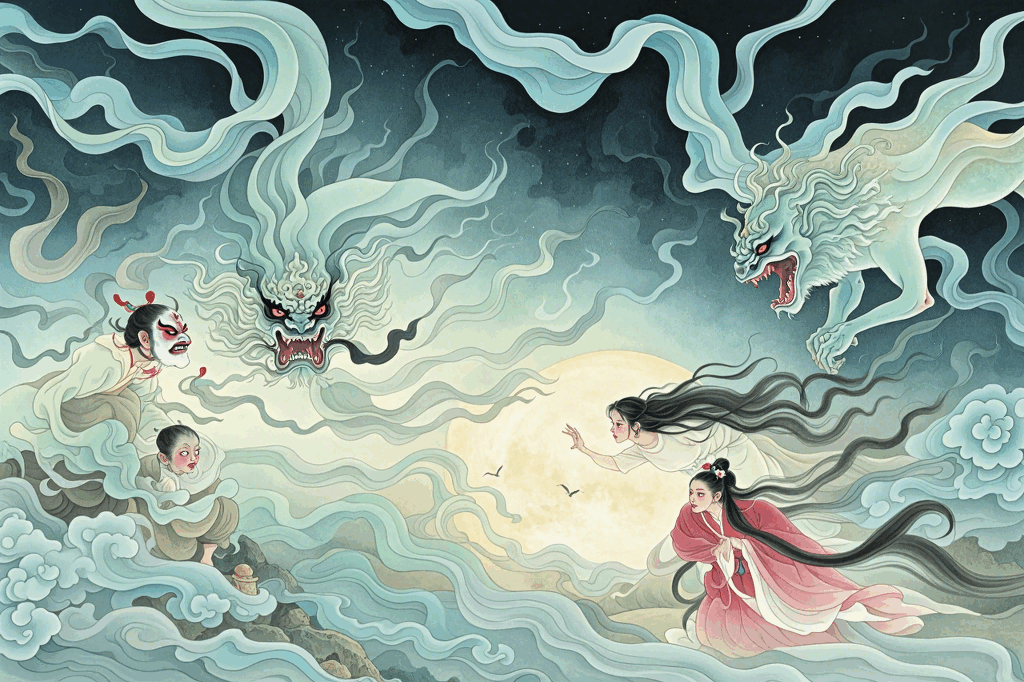

我将裹儿的尸身运回芳心斋,她面目红润,恍然若生,我的裹儿终于回来了。我守着裹儿的尸身几日寸步不离,七月十四,寒风萧萧,月朗星稀,一抹清冷的月光透过白布直射人屋内,我没有点灯,灯火不易让阴气聚集。时辰到,我心里一阵紧张,按照裹儿所说的话,我把招魂铃放在她身边,刺破左手中指,将一滴血滴人裹儿右眼瞳孔中,裹儿说只有这样,她还魂后才能认得出我。我举起招魂铃在她耳边轻摇,念着铃上的咒语,半晌,裹儿并未起身,难道我有什么做得不够?我心里万分焦急。

雄鸡鸣早,天亮了,可是我的裹儿没有苏醒,她脸上的红润已褪却,泛出些青白,我知道她的魂魄已完全散尽了。我失魂落魄呆了半晌,继而抱住裹儿的尸身失声痛哭,怪我,都怪我,没有能力让你还阳,我不应答应你这样做,当时就该抱你冲杀出宫,就算是死也可以与你死在一起,无奈如今,阴阳两相隔。

“千年因果弹淡去,泪潸然;昏鸦老树别去枝,独徘徊;不堪罗裳香脂粉,终须还。”忆起当年与裹儿初识时她轻声吟唱的小曲,她似怨非怨的含羞美目,她盈盈躬身一拜:“裹儿参见公子。”一切恍若昨日。我燃起了火,大火吞噬了窗口的白布,吞噬了我心爱的裹儿,最后整个芳心斋都没人了熊熊烈火中,火蔓延到屋外,外院四壁坍塌,我没有看到,一束火苗蹿至外院的红门,门上面不知哪位好心人替我贴着一副凶神恶煞的钟馗画像。